Un condominio come tanti in mezzo a un quartiere sorto alla rinfusa. Ancora borgata, più campagna che città, di fronte a una collina con un vecchio casale con tanto di chiesa, santa patrona, festa popolare e messa solenne officiata dal vescovo, dove di giorno, appena oltre la piscina e il giardino, pascola qualche migliaio di pecore. Non avevo mai guardato il panorama da questo punto di vista, dall’altro lato della strada…

-Vincenzo ha trasferito la farmacia qui da piazza in Priscinula.- ci informa l’amico che ci porta. -Quando l’ha fatto sembrava una pazzia, ma aveva ragione lui…-

Nella libreria ci sono pacchi di pasta. Forse ci sono anche dei libri, e in questa relativa penombra riesco a distinguere qualche titolo, ma per lo più ci sono pacchi di pasta. Confezioni di carta colorate di varia provenienza, Abruzzo, Marche, Campania. E’ una libreria per pasta: non sapevo che ne esistessero.

-Benvenuti all’Impero Romano.- mi sento dire da chi apre la porta. -Buttate là le giacche e venite.-

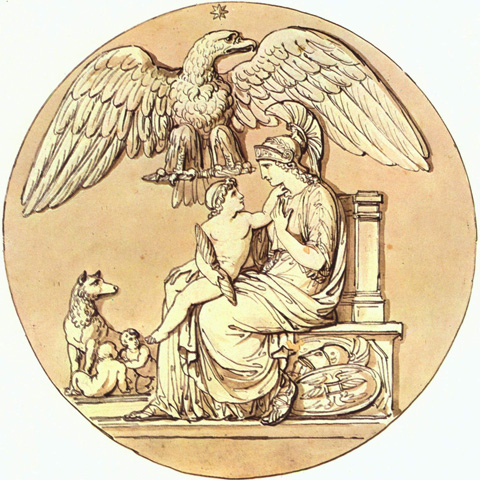

Con questo buio non si capisce molto, ma le possibilità di errore sono minime, la stanza non è così grande. Appoggio le mie cose accanto a quelle degli altri, sul divano di stoffa verde sul quale negli anni vedrò realmente qualcuno sopra in un’unica occasione, e sollevo la testa su di un’enorme cartina di quelle che c’erano una volta a scuola. L’Impero Romano. Appunto.

Mi giro e muovo un paio di passi verso la luce, la cucina, e mi rendo conto che questa casa è tutta una cucina, il resto qui non conta.

Oltre il grande tavolo di legno intorno al quale a occhio ci si sta comodamente in dodici, un tavolo più piccolo da falegname, davanti alla porta finestra che da sul balcone, con due affettatrici sopra, una vecchia Berkel rossa a manovella e un’affettatrice professionale d’acciaio elettrica.

-Ne servono due.- mi spiega il padrone di casa. –Qui almeno, una non ti basta!- ride azionando la manovella della Berkel e cacciandomi in mano una fetta di lonza. Poi attacca a tagliare il roast beaf con quella elettrica. –Un chilo di noce di manzo, cottura in olio profondo per venti minuti, cinque per lato.- decreta. Vincenzo il farmacista mi ha impartito la prima lezione di cucina. Ne verranno molte altre, sempre alla Mac: la cottura della pasta, che è una sola, quella giusta, né troppo cotta né troppo al dente, con dei tempi di bollitura di un’esatteza millimetrica, studiati formato per formato per ogni singolo produttore.

L’importanza assoluta dei prodotti: il pane, possibilmente di Paganica, ma comunque cotto nel forno a legna (e con un lievito degno di questo nome). L’aglio rosso di Sulmona, le patate credo del Fucino. La verdura, che se è arrivata in negozio è già troppo vecchia, e quindi lui se la fa cogliere nei campi dei dintorni apposta: misticanza con almeno una decina di varietà di erbe diverse (quella romana, dice, quella vera, ne ha ventitré), ramoracci, puntarelle secondo la stagione. I salumi che non possono che essere affettati al momento, e quando gli rispondo che lo so da me, e che tutta la mia vita mi sono sempre rifiutata di mangiare del prosciutto che non fosse appena affettato, perché il prosciutto cambia sapore dopo tre minuti, mi merito una pacca sulla spalla e in virtù di una pazzia simile alla sua vengo ufficialmente ricompresa in una cerchia ristretta fino ad ora esclusivamente maschile. E che in seguito mi meriterà il suo Guarnaschelli-Gotti (proprio il suo personale) come regalo di laurea, e una forma di parmigiano per i trent’anni!

Più in là il marmo, il legno e l’acciaio dei piani di lavoro, dei macchinari (il grosso frigorifero, la planetaria, i fuochi, il forno), degli utensili. Coltelli, contenitori per l’olio e grattugie (siamo ben prima dei microplane). Alcuni li vedo solo qui, come il tagliere fatto di listarelle di legno per raccogliere le briciole, roba che (scoprirò nei viaggi che faremo tutti assieme), Vincenzo va scovando nelle ferramenta e nei mercatini di cui è appassionato. Padelle e casseruole di alluminio impilate, e padelle di rame che pendono dai ganci e dalle catene attaccate al soffitto.

Impiattiamo gnocchi alla sorrentina, pasta e patate, o col ragù alla napoletana o alla genovese. Sartù di riso, e qualche volta il mitico timpano come in Big Nigth. Rotolo di coniglio cotto sottovuoto con il finocchietto, almeno dieci anni prima che questa tecnica impazzi nei ristoranti. Spalla d’agnello in casseruola con pomodoro e erbe, carrè d’agnello al timo, coda alla vaccinara con purè di sedano rapa, animelle, testina di vitello e guancia brasata, lingua con la salsa verde. Tradizione, perizia tecnica di chi è entrato per passione in più di qualche cucina professionale, e ha dato da mangiare a cuochi, enologi e giornalisti, oltre tutti gli altri. Ma anche sano spirito casalingo capace di fare collera al fornitore disonesto e attento ai costi, consapevole che più caro non vuol dir per forza più buono, e al tempo stesso che certi acquisti sono indispensabili, come ci fa notare una delle prime volte che viene a cena da noi, appoggiandoci con nonchalance in cucina un’enorme affettatrice professionale che ha strappato a un macellaio dopo una lunga contrattazione.

Qui comincio a bere Borgogna, praticamente il vino della casa, tranquille appelation controlèe e grand cru (Camuzet, Rousseau, Ponsot, Bonneau du Martray), che escono dalla cantina ma anche dai bagagliai delle automobili degli amici appassionati. Ma anche qualche Bordeaux, Riesling, Vega Sicilia Unico, e Porto spesso più vecchio di me. Verticali di Apparita, e di Pergole Torte, di Barolo. Confrontiamo vecchio e nuovo, Italia, Europa e resto del mondo. Fino a tardi. E qualche volta alla fine capita che ci si rimetta ai fornelli.

Perché “Mo’ semo venuti”.

Foto: fta.it, empireonline